先日の熊本地震の際に「熊本城の瓦は、先人の知恵で大地震時に、わざと落ちて建物を軽くするようになっている。」という論調が広がりました。結果的に瓦が落ちることで建物への負荷は少なくなったと思いますが、地震で落とすことを前提に屋根を葺いていたかどうかは定かではありません。

今日は、瓦のズレ・落下について・・・。

大量の土(床土)で瓦を固定する従来の土葺き(つちふき・どぶき)工法は、台風などの防風や、防火、防水のため意味合いが強い気がします。 また、当時の焼きの技術では、瓦自体にソリやネジレなどのバラツキがあって、「土留め」で葺いていくのが一番、効率的だったのではないでしょうか・・・。

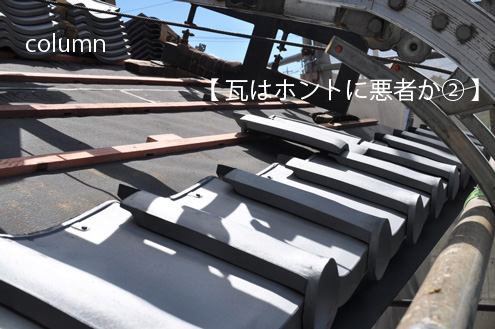

屋根の瓦葺きの様子①

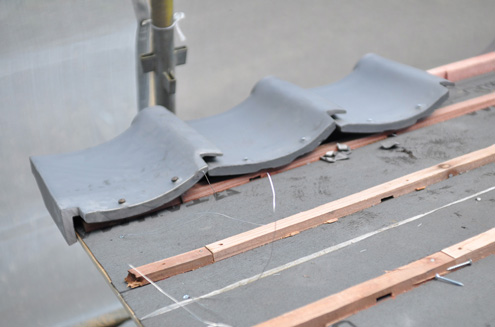

屋根の瓦葺きの様子②

最近の瓦は、ビス用の穴が開いていて、ズレないようにビス留めやステンレスの番線で固定することができます。

以前、現場で瓦職人さんから、「石州瓦は制作時の燃焼温度が高いので、バラツキがあって、屋根を葺くのに苦労した。」というようなお話も伺ったことがあります。現在の瓦は制作の技術が進歩していますのでバラツキがなく、桟木にキレイに引っ掛けて並べて行くことができ、瓦自体にビス固定用の穴も開いています・・・。

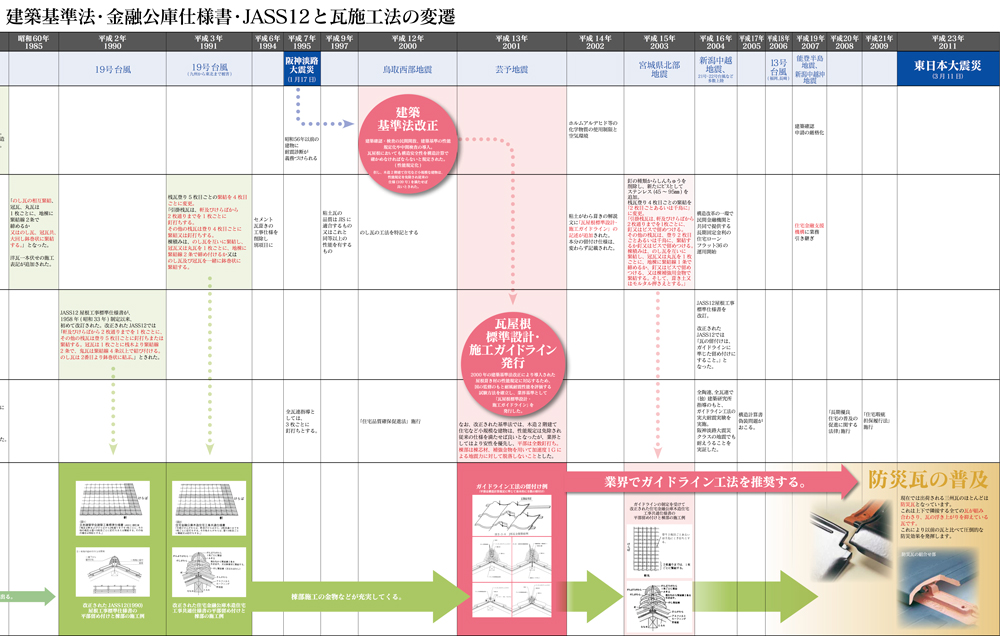

瓦の施工方法の変遷

また、現在では、ビスや針金での固定が基本です。瓦の業界団体で作成した、「瓦の葺き方のガイドライン」が、大地震が起こる度に耐震性が強化されてきました。現在の施工方法では十分な安全性が確立されていると思います。今回の震災の際の映像でも、瓦のずれや落下のない状態で、倒壊している建物が多く見受けられましたが、「瓦屋根の安全性」と「建物の耐震性」は、別に考えなければならない問題です。

建築設計事務所 独楽蔵(こまぐら)では、新築の木造住宅はもちろん、庭づくりや古民家や中古住宅のリフォーム、リノベーション、現況調査や耐震補強などのご相談もお受けしています。今、お住まいの住宅で、気になっている部分、ご不明な点や疑問点などあれば、電話やメールなどでお気軽にご相談下さい。

建築設計事務所 独楽蔵(こまぐら) 担当:長崎まで

04-2964-1296 komagura@komagura.jp

コラム:【瓦は屋根材として優れている ①】設計事務所の住宅デザイン