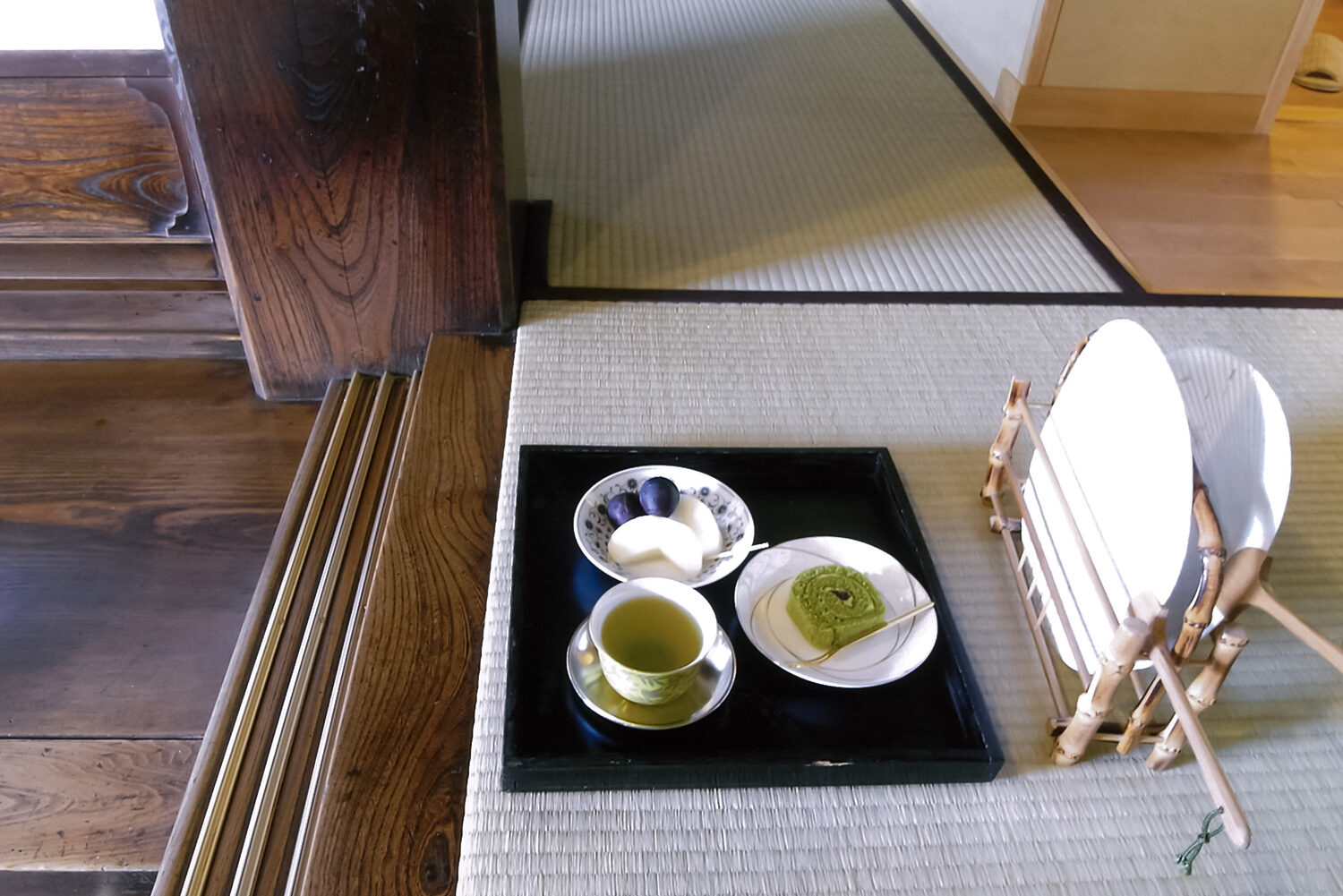

客間から玄関土間(改修)と居間(左:改修)を見る

西武池袋線 飯能駅から、名栗川沿いの道を車約30分。飯能市名栗地区は、林業の町です。かつて、名栗川(入間川)上流の村々では、山から切り出した木材を筏に組んで、川を使って木材を江戸に流送していました。江戸の街づくりや度重なる大火の復興のために、多くの材木が筏で運ばれていたそうです。

飯能市名栗地区は「西川材」の町

その材木は「西川材」と呼ばれていました。西川材とは、埼玉県飯能市、入間郡毛呂山、越生町から産出される杉、ヒノキの総称です。江戸時代から昭和初期まで、高麗川や越辺川、入間川、荒川、新河岸川及び隅田川を経て、東京新木場まで、流送されていた木材のことで、江戸より西の川周辺で生産されていたことから「西川材」と呼ばれました。

右側の建物は、離れになっていて、以前はお風呂として使われていたそうです。

愛着のある築150年の古民家を残す

そんな飯能市名栗地区にこの家はあります。鈍く光る大黒柱や梁、至るところに長年の記憶が刻まれた築150年のこの家は、代々、林業や養蚕を営んできた家系で、今でも自分たちで食べる分の野菜は畑で作っています。飯能市の山里に根づき、先祖代々暮らしてきた愛着のある家ですが、不便に感じることもありました。水回りは傷み、冬の夜には、布団を目深にかぶるほど寒さがこたえました。「夏を旨とする、そんな家なので冬は本当に寒くて。けれど、ここまで古いと壊すのはもったいない」。家族の思いを受けて、改修(リノベーション)の計画が始まりました。

玄関土間の改修

正面が玄関土間。その奥に居間が続きます。入り口は、ガラスの1本引き戸とFIXガラスの組み合わせ。ポーチの床は新しくタイル敷きとしましたが、外壁は以前のままで、昔からの風情を残しています。

茶の間から玄関・アプローチを見る。玄関の建具は、使いやすさや戸締まりを考えて、新しく直したが、欄間部分は以前からのまま。

古材と新しい素材を対比させる

昔の土間玄関の特徴は、入り口(框)部分が高いこと。だいたい段差が500mm〜600mmあるのが普通です。その段差をの使い勝手を上げるために、固定の付け框を新しく設置。古い材料と新しい材料の対比のキレイです。

和紙張りの扉をつけた造り付けの下足入れの下は飾り床になっています。

薪ストーブが主暖房

かつては囲炉裏があった築150年の古民家にリノベーション(改修)をして、新しく薪ストーブとして火が戻ってきました。炎は家を暖めるのみならず、その周りに人を集めます。玄関・リビング・キッチン・茶の間・寝室などを新しく、ゾーン分けして使い勝手を考えてリニューアルを行いました。