2019年11月の記事一覧

【家族と故人のための『最後の家』】シティホール飯能(セレモニーホール)

【家族と故人のための『最後の家』】シティホール飯能(セレモニーホール)

埼玉県飯能市に建つ最大35人程度の家族葬をメインにした小規模な施設です。周囲の環境や地域性を考えながら木造の平屋建てをデザインしていきました。「故人とそのご家族、また普段会うことの少ないご親戚の方々と最後の夜をゆっくり過ごせる場所(家)」について、スタッフの方といろいろ協議を重ねながら、計画を進めていきました。

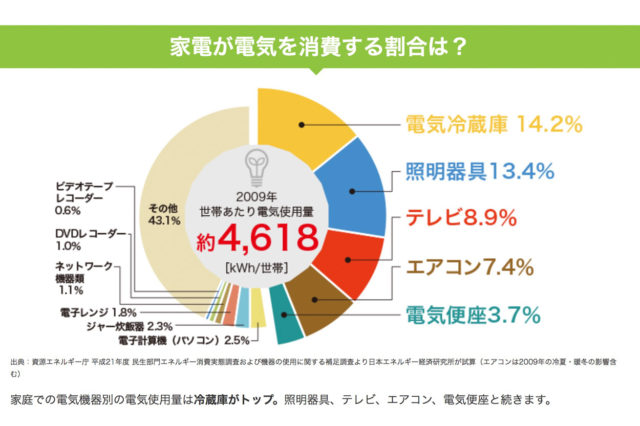

【冷蔵庫の消費電力について】住宅の省エネについて考えてみる

オール電化の家は、エネルギー源が100%電力ですが、家庭で使うエネルギー源の割合は、電力が約50%、ガスが約30%、灯油約19%です。この比率は、20年くらい大きく変化していません。結構、意外です。エネルギー源の中で大きな割合を占める電力ですが、その内訳の中で、一番電気使用量が大きいのが、『冷蔵庫』と『照明器具』です。『冷蔵庫』というのも、これまた意外。確かに365日ずーっと電気をつけっぱなしですね・・・。

【陰で風を感じる】ロールカーテンあれこれ

今日はすっきりしたいい天気になりました。ロールカーテンに映る木々の陰が揺れて、光が不規則に動くので、ロールカーテンを閉めずに、庭が見えているときよりも、心地よい風を感じるから不思議です。

【重要文化財:平山家住宅(熊谷市)】ヘリテージマネージャーの養成講座、第2回目

【重要文化財:平山家住宅(熊谷市)】ヘリテージマネージャーの養成講座、第2回目

専門家のための歴史的建造物の保全・活用専門家(ヘリテージマネージャー)の養成講座、第2回目は、熊谷市の平山家住宅で、実測・調査&座学です。

【木造の学舎(まなびや)は難しい・・・?】深谷商業高校記念館(二層楼)

【木造の学舎(まなびや)は難しい・・・?】深谷商業高校記念館(二層楼)

先週末、専門家のための歴史的建造物の保全・活用専門家(ヘリテージマネージャー)の養成講座:第1回に行ってきました。地域に眠る歴史的建造物の発見・調査・保全・活用のまちづくりの相談や設計を行うための技術者育成のための講座です。

【3時のおやつ】フレンド認定こども園(完成から1年半)

久しぶりに埼玉県日高市の『フレンドこども園』にお邪魔しました。ちょうど、お昼寝後の3時のおやつの時間でした。山の木々や空気は、もう秋色です。風のない、日差しでポカポカの2階の通路に、机と椅子を出して、こどもたちがおやつをたべていました・・・。

小室クリニック(埼玉県飯能市)イラスト計画案

クリニックの新築計画にあたっては、建物のプランと共に、飯能市のメインストリート『飯能中央通り』沿いに、約50mのグリーンの緑樹帯を設けて、クリニックに訪れる患者さんのみならず、市民の方々のオアシスになるように考えました。

【祇園スクエアの1Fにイタリアンがオープンします】店舗デザイン

西武新宿線狭山市駅の東口、狭山市祇園のテナントビル(木造だけど・・・)『祇園スクエア』の1階のイタリアンの内装工事が終了。これから、開店の準備をして、12月上旬頃にオープンの予定だそうです。

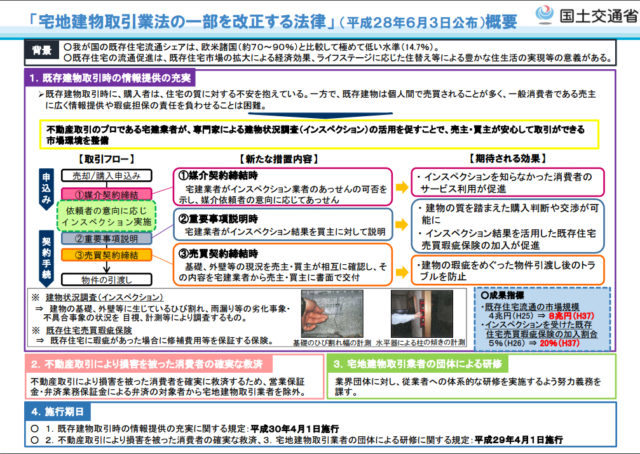

【既存住宅(中古住宅)の既存住宅状況調査(インスペクション)】宅地建物取引業法が一部改正、平成30年4月に施行されます。

【既存住宅(中古住宅)の既存住宅状況調査(インスペクション)】宅地建物取引業法が一部改正、平成30年4月に施行されます。

我が国の全住宅流通量に占める既存住宅(中古住宅)のシェアは14.7%(平成25年)。最近はリノベーションやDIYのちょっとしたブームもあり、徐々に増えつつありますが、欧米諸国は70~90%ですので、比べてみるとまだまだ低い水準にあります。

【登録有形文化財(建造物)の活用ついて】ヘリテイジマネージャー養成講座

【登録有形文化財(建造物)の活用ついて】ヘリテイジマネージャー養成講座

「国宝」や「重要文化財」は、国が「指定」している文化財。間違えやすいトコロなのですが、この「登録」と「指定」には大きな違いがあります。登録有形文化財(建造物)は、単に文化庁に登録してあるだけなので、建物の窓を変えたり、看板をつけたり、用途を変えて活用すること割と自由にすることができるのです。

【敷地の高低差を利用した増改築】設計事務所:飯能市のリノベーション

【敷地の高低差を利用した増改築】設計事務所:飯能市のリノベーション

既存の混構造住宅をリノベーション改造前&工事中の住宅(画像をクリックすると新しい家の姿が)高低差のある崖に建つ既存の住宅は、地下部分が地盤の擁壁を兼ねて、鉄筋コンクリート製。その上に木造の平屋が載って

和風の2世帯住宅(埼玉県入間市)完成から5年目

5年前に、元々、家があった場所を建て替えで、2世帯住宅にしました。建物は、親世帯の年齢や嗜好、暮らしぶりから日本瓦(いぶし銀)を屋根に葺いた和風住宅に。子世帯が暮らす2階部分は、外観も少しポップに・・・。